明治時代、それは近代化を達成し華やかな文化が花開いた時代。

…しかし、その面影を現代に残すものはほとんど失われてしまいました。でも、愛知には明治の(一部大正の)遺構が山のように転がっている場所があります。そう、それがここ博物館明治村なのです!

僕が訪れたのは、世間にとっては夏休みの終了後、大学生にとっては夏休み真っただ中の9月はじめ。小学校6年生の時に遠足で来た以来のことです。建築学科にいるとわりと話題に上がったりするので、久しぶりに行きたいなと思っていました。

それでは明治村の正門でもある「第八高等学校正門」を横目に、明治の世界へ飛び込みましょう!

名鉄名古屋から特急で約30分、犬山駅でバスに乗り換えて、愛知県の北の端っこに位置する犬山市の博物館明治村へやって来ました。ちょっとアクセスが悪いのが玉に瑕かな…!小さい頃は基本的に車で連れて行ってもらっていました。

博物館明治村について

明治村は、戦災、戦後の開発などによって明治の建築が姿を消していくのを憂いた明治村の創設者が、保存のために全国各地から愛知県犬山市の土地に建物を移設してきたのが始まりでした。現在では67件の建造物が展示されており、そのうちの10件が重要文化財に指定されているなど、社会的にも非常に価値のある”屋外型博物館”です。建築学科の授業でも触れられたこともあり、建築界ではわりと有名なんじゃないでしょうか。

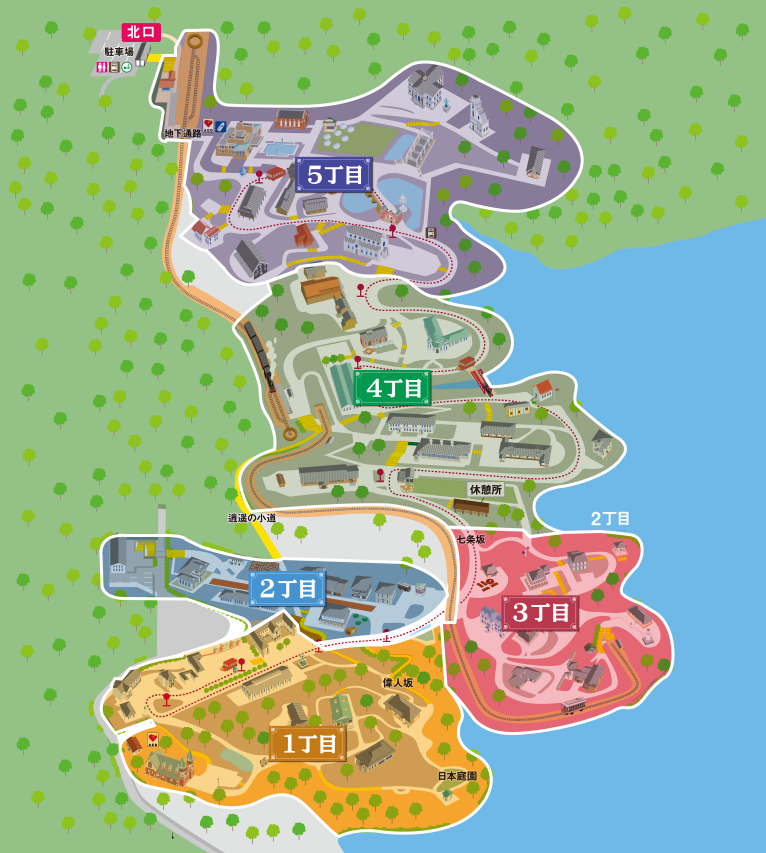

明治村は以下のように1丁目~5丁目というエリアに分けられており、僕も律儀に1丁目→5丁目という順番で巡ってきたのでその順序通りに見てきた建物を紹介していきます。ただ、もちろん全部の建物を見れたわけではないし、明治の歴史にもそんなに詳しくない、建築学科的目線も大してできるわけではないので、わりと適当に説明していくつもりです!そうじゃないとめっちゃ時間かかるし!(それと興味によって書く量が全然違います。)

また、多くの建物がテレビのロケ地にもたびたび使われているようです。もっといろいろ知りたい方は、この記事書くのに大いに参考にした公式サイトに詳しく説明されているのでそちらをご覧ください(笑)

博物館明治村

1丁目

三重県尋常師範学校・蔵持小学校

今どこでも見かける鉄筋コンクリートの小学校なんかよりも随分オシャレだと思いませんか?教室の中も雰囲気たっぷり!

聖ヨハネ教会堂(重要文化財)

キリスト教の禁令が解かれて京都に建てられた立派な教会。京都といえばもっと寺社仏閣的なのをイメージする方も多いはず。こんな華やかな洋風建築は京都らしからぬ感じもしますが、意外とこの時期には多くの洋風建築が建てられているのです。

森鴎外・夏目漱石住宅

森鴎外が1年間住んだ10年後に夏目漱石が住んだという文学ファンには堪らなさそうなごく日本的な住宅。「吾輩は猫である」はここで発表されたらしい。こんな家住んでみたいなぁー。

入鹿池

村内の土地ではないですが、明治村に隣接する国内最大級の貯水量をほこる農業用ため池。平成27年に「世界かんがい施設遺産」に登録されたらしい。ワカサギ釣りでも有名なんだとか。

西郷従道邸(重要文化財)

西郷隆盛の弟が東京に建てた家。一言で言ってしまえば、めちゃくちゃ豪華。建物ガイドといって学芸スタッフの方が特別に2階を案内してくれました!

外国人に日本らしさを伝えるため、宮島・天橋立・松島といった日本三景が描かれています。上側には富士山が!

三重県庁舎(重要文化財)

廃藩置県によって地方行政の整備が急がれる中でできた木造の洋風建築。左右対称の非常に堂々とした古代ローマチックな造りになっています。

2丁目

レンガ通り

ごめんなさい2丁目の写真ほとんどありません!このレンガ通りは明治村随一の景観を誇る場所だと思います。右手の「ハイカラ衣装館」では袴などの衣装を着て写真を撮ることができます。この日も女子大生3人組が衣装を着て自撮ってました。

名電1号形

かつて名古屋を走っていた、京都市電に次ぎ日本で2番目の路面電車。その後札幌へ渡って、現在期間限定でここ明治村に里帰りしています。

京都市電 京都七条駅

明治28年に開業した、日本初の路面電車である京都市電。琵琶湖疏水による水力発電から電気を供給していました。

3丁目

北里研究所本館・医学館

破傷風の研究で有名な北里柴三郎が大正4年に建てた研究所の本館です。本当にちょっとモダンな学校の理科室みたい。

芝川又右衛門邸

おしゃれな洋風のペンションなんかにありそうなこの家は、大阪の商人芝川又右衛門の別荘として現在の兵庫県西宮市に建てられました。設計したのは後に京都帝国大学建築学科を創設した武田五一。

西園寺公望別邸「坐漁荘」

ザ・日本民家のようなこの家は、元内閣総理大臣の政治家・西園寺公望の別邸。西園寺公望が政治の一線から退いた後、静岡の海岸に建てられました。

茶室「亦楽庵」

京都の医家・漢学者が自宅の庭に建てたといわれる茶室。小さく閉じた空間が多かった茶室の中で、開け放つ試みがなされているそう。

品川燈台(重要文化財)

現存する最古の洋式燈台がこの品川燈台。列強との通商条約によって開港を迫られた明治政府がフランス、イギリスに技術を依頼して東京湾岸にできた観音崎、野島崎、城ヶ島、品川の4つの燈台のうちの1つです。

4丁目

第四高等学校武術道場「無声堂」

柔道、剣道、弓道三つの道場を兼ね備えた洋風建築であり、金沢の第四高等学校に建てられたものです。歩くたびに床がみしみし軋んでたのは床下にスプリングを入れて弾力をよくするためらしいのだけど、倒壊しないか心配だったよ。。

リング精紡機(重要文化財)

このリング精紡機が置かれている建物は、日本初の鉄道が新橋-横浜間で開通した際に新橋停車場に建てられた機関車修復所である「鉄道両新橋工場」。すべての材料をイギリスから輸入し、イギリス人技術者のもとに建設されました。

また、リング精紡機とは綿紡績の最終工程に使われる機械としてアメリカ人によって考案されたもので、日本の近代化に大きく貢献しました。

宇治山田郵便局舎(重要文化財)

郵便事業が開始し、伊勢の宇治山田に開業した小さな役所は、移転に移転を重ねながらだんだん大きくなって、伊勢神宮の前にこの建物が建てられました。中央の円錐型のホールがとても印象的です。この郵便局内では実際に業務が行われており、「はあとふるレター」といって10年後に書いた住所に届けてくれるというサービスもあります。コブクロに染まった僕はこのとき『orange』を思い出していました。

呉服座(重要文化財)

江戸時代以来の伝統建築っぽさを残すこの芝居小屋は明治初年に大阪に建てられたもので、歌舞伎をはじめ落語や漫才など様々なものが演じられてきたが、立憲政治や社会主義の演説にも使われていたそう。

半田東湯

愛知県・知多半島の港町に建てられた銭湯で、約半世紀に渡って使われていたらしい。男女の湯船は繋がっていたけど当時はどうだったんだろう、?

5丁目

聖ザビエル天主堂

キリスト教伝道に努めたかのフランシスコ・ザビエルを記念して、ザビエルがいたことのある京都の地に建てられたカトリックの教会。フランス人神父の下、本国から取り寄せた設計原案に基づき日本人の手で造られました。

教会の中はレンガ造と木造の併用で、木のアーチがとても美しかった。とても幻想的…!ステンドグラスも色鮮やかに教会内を照らします。

金沢監獄正門

非常に厳粛で威厳のある美しさを持つこのレンガ造りの門は、なんと監獄の門!全面をレンガの壁で覆われていて、開かれていたのはここだけなんだとか。

小那沙美島灯台

広島湾に浮かぶ宮島の脇の小さな島である小那沙美島に建造された、写真一番右に写る燈台。読み方は分かりません。中央左に見えるのは墨田川に架けられた「明治の五大橋」と言われるうちの一つの墨田川新大橋、中央右に見えるのは本格的な銀行建築である川崎銀行本店です。

金沢監獄中央看守所・監房

さっき見た監獄の門の中身がこちら。ここでも洋式が採用され、中央看守所から放射状に舎房が広がっています。小さな部屋に入って監獄体験もできるんだとか。。

帝国ホテル中央玄関

明治村で僕が一番行きたかったところ!大トリになっちゃったけど!!途中から時間内にここまで来れるのか不安でソワソワしてました…(笑)

20世紀建築界の巨匠、アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトによって設計され、大正12年(1923年)に東京の中心地に完成した帝国ホテルの中央玄関部です。建築学科の授業でも(明治村のことを含めて)何度か取り上げられたことがある名建築。レンガと鉄筋コンクリートの複雑に入り組んだ意匠がとても美しい…。

1923年といえば関東大震災があった年ですよね。7月に完成した帝国ホテルは9月に関東大震災に見舞われることになりますが、周辺の多くの建物が倒壊する中でほとんど無傷で揺れに耐えたそう。すでに帰国していたライトは、そのことを手紙で知り大いに喜んだという逸話も残っています。

入り口を入ると中は吹き抜けになっています。壁や柱の細部まで精密にデザインされていることが分かります。

時間がかなり押していたので、このあとは急いで集合場所まで戻りました。せっかくの村内の乗り物乗り放題券も、最後に京都市電1駅分だけ乗るので終わっちゃいました(笑)

まとめ

約4時間半という短い時間で村内を駆け回ってきましたが、様々な表情を持つ建物を見ることができてとても有意義な時間を過ごすことができました!夏休みが終わった直後ということで村内はめちゃくちゃ空いてました。来るのは老夫婦か大学生くらいという中で、女子大生のグループがわりと多かったのがちょっと意外でしたね。

歴史や建築のことを学ぶ前の小学校6年生に来たときと感じ方は全然違って、より深く見学することができました。こういう経験をしたときには「知るって楽しい」「もっと知りたい」と強く感じます。特に高校時代、受験とは直接関係ないところでも幅広く勉強したからこそ楽しめることがあると実感し、母校を誇らしく思います。ほとんど忘れちゃってるのが悲しいけど…(笑)

明治村ではこの冬、明治村史上初のライトアップをするらしいので、帰省したときにでも訪れることができればと思っています。それでは次の記事もお楽しみに!秩父ってどんなとこ??